今回取り上げるイマヌエル・カントは18世紀に活躍したドイツの哲学者です。

哲学史の教科書には必ず登場するビッグネームですが、いざ「どんなことを説いた人なのか」と言われるとよく分からないという方が多いでしょう。

古代ギリシャと言えば「ソクラテス」「プラトン」「アリストテレス」といった名前が出てきますが、近代ドイツと言えば「カント」や「ヘーゲル」がそれに匹敵します。

このブログは「詳しく本を読んで勉強する余裕はないけど、哲学や思想に興味はあって知りたい」というニーズに応えるものですので、やはりカントの説明は避けては通れないでしょう。

そして個人的なことですが、僕が大学・大学院時代に専門に研究していたのはカントでした。

カント哲学の内容そのものについては(問題点があるとしても)立派なものだと思いますし、僕もかなり影響されていますが、1つ困ったことがあるのです。

それはカントの書く文章です。彼の文章というのは「難しい」と言われる哲学の中でも屈指の難しさでして……ハッキリ言ってしまえば(カント好きは怒るかもしれませんが)ひどい悪文なのです(笑)

僕は別の記事で「わざわざ難しい文章を書くのはダメ!」ということを述べたことがありますが、カントは典型的な理解拒絶型の文章を書いた人なんです。

「こんなん分かるか!!」と言って、本を壁や床に投げつけたのも一度や二度ではありません。

こういうのが翻訳を通じて日本に入り、日本のインテリたちの「難しくて高尚な文章を読める俺たちってイケてる」という悪しき風潮につながっている気がしています(^^;)

……というわけで、僕のカントへの想いは「愛憎半ばする」といったところですが、ともかく「カント哲学の本質部分を分かりやすく抽出する」という難行にチャレンジしてみたいと思います。

認識メカニズムを分析する

カントの主著と言えば『純粋理性批判』『実践理性批判』『判断力批判』のいわゆる「三批判書」です。他にも『啓蒙とは何か』『永遠平和のために』といった小著も有名です。

この「ナントカ批判」というときの「批判」というのは、「怒って間違いを指摘している」という意味ではなくて「分析」というくらいの意味です。

では、今回解説する『純粋理性批判』というのはなにを分析している本なのかというと、ズバリ「人間の認識メカニズム」です。

人間は「この花は赤いなあ」「1+1は2だよな」とか、いろんなことを認識してますが、どんなメカニズムに従ってそれをやっているのかを詳しく研究してみようとしたわけです。

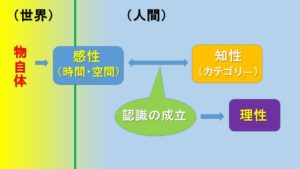

途中の議論をすっとばして結論に近い部分をまとめると、カントが考えた人間の認識メカニズムとは次のようなものです。

↓↓↓↓↓↓

人間の認識能力には大きく分けて「感性」「知性」「理性」の3つがある。それぞれの役割は以下の通りである。

〔感性の段階〕まず我々は、視覚・聴覚・味覚・触覚・嗅覚などを通じて世界から情報を受け取る。ただそれだけだとデータがバラバラのままで、まとまった「認識」にはならない。

〔知性の段階〕世界から受け取った情報を、もともと人間に備わった判断メカニズム(これを「カテゴリー」などと言います)が処理して整理することではじめて正しい「認識」が成立する。

〔理性の段階〕感性と知性が共同で生み出した「認識」をたくさん寄せ集めて、「全体的・統一的な世界像」を編み出す。

↑↑↑↑↑↑

感覚器官を通じて得たものを頭脳が処理する……。こう言っていると解釈すれば、大枠では現代の脳科学とか認知科学と近いことを言っているように思えます(ただ、こういう哲学的な認識論と認知科学などとの関係についてはいろいろと難しい問題もあります)。

感性と知性の共同作業で世界に対する正しい認識が生まれる。正しい認識というのは、要するに科学的認識などのことです。

理性はそこで生まれた科学的認識を集めて統一的世界像を描くというのですが、それはどういうことでしょうか。

多くの科学的認識を蓄積していくと、いろいろなことが分かります。「世界は一貫した物理法則で成り立っていて数学で表現できる」とか「生物の体は生存に適したかたちにできている」とか。

そこで理性は例えばこう考えるのです。「世界はまるで大きな意志によって創られたように見える」「世界は神が創造したのだ」と。

ここで「神」という概念を持ち出すことで、世界は「神の創造物」という視点から統一的に把握されるようになるわけです。

カントによれば理性とは、何らかの概念(例えば神)を編み出すことによって、多くの認識をきれいにまとめ上げてしまう能力なのです。

以上の話を図にすると以下のような感じですかね。

時間と空間の謎

ちょっと補足しますと、世界から情報を受け取る段階(感性の段階)において人間は「時間」「空間」という枠組みに従って受け取っているとカントは考えました。

つまり「時間」とか「空間」とかいうのは、世界に備わった性質ではなく人間が物事を受け取る際の仕組みだと言っているわけです。

「時間」と「空間」は決して外せない色眼鏡のようなもので、人間である以上それを通してしか世界を見れないということですね。

このへんの議論は哲学的で面白いところです。カント哲学の大きな特徴の1つですが、ただ様々な疑問も出てきます。

時間や空間が人間が何かを受け取るときの仕組みだとすると、世界そのものは時間や空間とは関係ないのか……?

人間は世界にある物(例えばコップ)を時間・空間という枠組みの中で捉えているが、人間が時間・空間の枠組みで捉える以前の「物自体」はいったいどうなっているのか……?

これらの疑問についてはカント本人もうまく答えられているとは思えません。

この「物自体」がどうなっているのかという論点を巡って、カント以後の哲学が発展していくのですが、ここでは触れずにおきたいと思います。

さて『純粋理性批判』の前半は大体、以上のような感じです。

※上で「知性」(Verstand)と呼んだものは専門的な翻訳ではよく「悟性」と訳されています。ただ「悟性」という表現は仏教における「悟りの性質」みたいで誤解を生むと思うので「知性」にしています。

理性は人間を欺く

では『純粋理性批判』の後半の議論を紹介しましょう。

世界に対する「正しい認識」は上で論じたような仕組みで行われます。「感性」を通して外の世界から素材を受け取り、それらを内側にある「知性」で処理する……。

ここまでは問題ありません。このようにして正しい認識(科学的認識など)は成立します。

問題はここから先の「理性」の領域にあります。

感性と知性によって生まれる科学的認識は、感覚・知覚の素材をもとにしてできたものです。いわば「地に足がついた」認識です。

その次に出てくる理性は、今度はこの科学的認識を素材にして活動します。感覚の素材をもとにしてできた認識をさらに素材にしてひとまとめにする……。つまり作業が二重化されているわけですね。

要するに理性の作業は「地に足がついていない」ということです。したがって、理性の作業はどうしても空想的になるのです。

感性と知性の共同作業で科学的認識をつくるまでは誰がやっても(正しく推論すれば)結論は同じになりますが、理性の領域に入るとそうはいきません。人によって言うことが違ってきます。

科学的認識をとりまとめて統一的世界像をつくると言っても、ある人は「神」を持ち出してそうしますが、別の人はそうしないかもしれません。

例えば「生物の体がまるで設計されているように見える」と言っても、現在では進化論を使って無神論的に解釈されることが多いでしょう。

同じ理性を使ってまったく正反対の結論を出してしまう。異なった結論が並立している状態を「アンチノミー」と言います。『純粋理性批判』の後半はこのアンチノミーの詳しい実例が並んでいます。

理性は万人に備わっています。理性ある人間である以上、僕たちは科学的認識だけでは満足できず、さらに思考を進めてしまうのです。

しかしながら理性は人間を正しい認識には導いてはくれず、人間は必然的にアンチノミーに陥ってしまう。

このへんの事情をカントは「人間は、理性にとって避けられず、かと言って答えることもできないような問題に悩まされる運命にある」と表現しています。

もともと人間に備わった能力が人間を欺くようにできている……。かなりシニカルと言えばシニカルな哲学ですね。

人間は「神」を認識できない!?

やや細かくなったので、大まかにまとめてみましょう。

もともと感覚や知覚から素材を得られないようなものについては人間の認識能力は役に立たない!

こういうことになります。

これがさらにどういうことを意味するかというと……

五感で捉えられない「魂」「神」などについては人間は認識できない!

こういうことになります。

人間の認識能力は、感覚・知覚から素材を得たものについては正しく機能するが、神など五感の対象でないものに適用しようとすると「誤作動」を起こして、必ず誤った推論に陥るというのです。

カント以前の哲学というのは、魂(霊魂)の存在とか神の存在とかについて盛んに論じるものでした。むしろそれが哲学の中心というか「奥義」のような扱いだったのです。

それ以外にも「世界の果てがどうなっているか」とか「人間には自由意志があるのか」といったものも哲学の重要問題でした。

カントはこれらの超重要問題について「それは人間の認識能力が及ばないテーマである」と言ってバサッと切ってしまったわけです。

『純粋理性批判』の後半は、過去の哲学者たちによる「神」や「霊魂」の議論について、それらが間違っていることを一つひとつネチネチと(笑)論証していくことに費やされています。

これは大変なことです。それまでの伝統をラディカルに破壊してしまうようなものですね。哲学の同業者にとっては仕事のタネを奪われるようなものでしょう。

同時代のライバル哲学者だったメンデルスゾーン(音楽家メンデルスゾーンの祖父)は「すべてを粉砕するカント」という有名な言葉を遺しています。

ただ注意すべきなのは、カントは霊や神の存在を「否定」したわけではないということです。存在を「否定」したのではなく、人間の認識能力では「否定」も「肯定」もできないと言ったのです。

カント自身は神も霊も信じていて、このことは彼の倫理学(道徳哲学)においてとても重要になってきます。

宗教的不寛容を根絶する

さて、どうしてカントがこういう哲学を築いたかということですが、それは当時のヨーロッパ・キリスト教社会における「宗教的不寛容」と関係があると僕は思います。

中世の後半では「異端審問」や「魔女狩り」が盛んに行われ、数多くの人が犠牲になりました。

また宗教改革が起きてカトリックとプロテスタントに分かれてからは、両陣営が互いに争って凄惨な宗教戦争が繰り広げられました。

彼らは「神についての考え方が少しばかり違う」というだけで、相手を「悪魔」扱いして殺していったわけです。

カントの生きた18世紀にはだいぶ宗教戦争は落ち着いていましたが、まだスペインなどではバリバリに異端審問が行われていました。

時と場合によりますが「自分たちの神についての認識は正しい」という考え方が宗教的不寛容につながることがあります。自分たちの神についての認識が正しいと思うからこそ、それとは違う思想を持つ人間を憎むわけですね。

カントは「自分たちの神についての考えは正しい」という人間の驕りを戒めることで、宗教的不寛容を抑えて争いの根源を断とうとしたのではないかと思います。これが神についての認識能力を制限した「動機」ではないかと僕は考えています。

この「人間は神や霊については正しく認識できない」というカント思想をどう評価するかということですが、複雑な問題なので今は論じないことにします。

ただ少なくとも「霊」については、現在では様々な証拠に基づいて正しく議論できる問題だと僕は思っています。

さて、カントは霊や神を「否定」したわけではないと述べました。それがカントの倫理学において重要になるとも言いました。

次回「カント(2)内なる道徳の声を聴く」ではカントの倫理学がどんなものだったのかをご紹介します。